ランキング参加中です、応援クリックで励まされます!

猛暑の中、ふと「首元が冷えたら少しは楽かも…」と思ったことありませんか?でもいざ買おうとすると、音がうるさそうだったり、すぐ電池が切れそうで迷ってしまうんですよね。私もそんな経験があって、「静かで長く使える」って、実は選ぶうえでとても大切なポイントなんだと気づきました。

この記事では、静かで長持ちするネッククーラーを選びたい方に向けて、冷却プレートの数や稼働音、バッテリー持続時間、冷却時間の違いなど、実際に選ぶときに迷いやすいポイントを徹底解説します。通勤や作業にも使える軽量モデルや、電動タイプとPCMタイプの特徴比較、さらに静音性とパワーを両立したモデルの紹介も含めて、あなたの使用スタイルにぴったりなネッククーラーを見つけられるようお手伝いします。夏だけでなく冬も使えるモデルや、快適な装着感を支えるアーム調整機能など、買ってから後悔しないためのチェックポイントも満載です。

静かで長持ちするネッククーラー特集

この記事のポイント

静かで長持ちするネッククーラーの選び方がわかる

冷却方式やプレート数による効果の違いが理解できる

通勤や作業に適した軽量モデルの特徴がわかる

静音性と冷却力を両立させる製品の見極め方が理解できる

長時間使えるネッククーラーの特徴とは

長時間使えるネッククーラーを選ぶ際は、「バッテリー性能」「冷却プレートの構造」「消費電力のバランス」が重要なポイントです。とくに暑い屋外での使用を想定するなら、持続時間の長さは快適さを大きく左右します。

このように言うと単純なバッテリー容量の話に聞こえるかもしれませんが、実際は冷却プレートの効率性と消費電力設計のバランスも密接に関係しています。例えば、低出力でも効率よく冷やせるペルチェ素子を使ったモデルは、少ない電力で長時間の冷却が可能になります。

また、冷却モードや風量モードが複数段階あるものを選べば、環境に合わせてエネルギー消費を調整でき、結果的に持続時間を延ばすことができます。Zymise TC-06のようなモデルは、風速と冷却をそれぞれ3段階で調整できるため、使う人の体調や気温に応じて最適化しやすくなっています。

ただし、持続時間の表記は「最も省エネな設定で使用した場合」の最大値であることが多いため、強冷却モードでは半分程度になることも珍しくありません。そのため、スペック表の「最大○時間」に加えて、使用モードごとの実使用時間もレビューや販売ページで確認しておくと安心です。

こうして複数の観点から見ていくことで、自分の使用スタイルに合った長時間対応型のネッククーラーを選びやすくなるでしょう。

稼働音の静かさはどこを見ればいい?

静かなネッククーラーを探すうえで注目すべきは、「稼働音のデシベル数(dB)」です。これは冷却プレートやファンが動作している際に発生する音の大きさを数値化したもので、数値が小さいほど静音性が高いと判断できます。

多くの場合、ネッククーラーのスペックには「動作音○○dB」といった記載があります。目安として、30dB以下は図書館レベルの静けさで、周囲の雑音と紛れて気になりにくいレベルです。とくに静音性を重視するなら、25〜30dBの製品を選ぶと安心でしょう。

例えば、Zymise TC-06は21dBという非常に低い数値を誇っており、オフィスや図書館など静かな環境でも違和感なく使えます。一方で、冷却力を優先するモデルでは、ファンの回転数が上がるため、30dBを超えることもあります。VAGAV F15のように29〜35dBというモデルは、冷却力は強いものの、静かな室内で使うには多少の音が気になる場合があります。

また、ファンの構造も稼働音に影響します。羽根の形状や排気の設計が優れていると、風量が強くても静かに感じられるケースがあります。可能であれば、店頭で試着するか、レビュー動画などで音の質感を確認しておくとより確実です。

つまり、稼働音を判断するには数値だけでなく、その「使うシーンで気になるかどうか」を想像しながら選ぶのがポイントです。

ネッククーラーの冷却時間を比較する

ネッククーラーの冷却時間を比べる際は、まず「電動タイプ」か「PCMタイプ」かによって大きく基準が変わります。電動タイプは冷却プレートに電気を通すことで持続的な冷却が可能で、PCMタイプは冷却材が一定温度で冷たさを保つ仕組みです。

それでは、冷却時間が長いのはどちらかというと、環境に左右されにくい電動タイプのほうです。中でもZymise TC-06のように、最大20時間の稼働が可能なモデルは、長時間の外出や作業でも頼りになります。冷却プレートが3箇所あることで効率的に体温を下げつつも、モードによっては消費電力を抑えられる点が冷却時間の長さにもつながっています。

一方で、PCM素材を使ったネッククーラーは、28℃以下の環境で凍結し、体温に反応して冷たさを保つ構造です。たとえば、無印良品のネッククーラーやSUO RINGなどは1〜2時間ほど冷たさが続きますが、気温が高すぎるとその効果は一気に短くなります。

さらに、冷却時間は本体の重さや形状にも影響を受けます。厚みのあるPCMタイプは持続力に優れますが、重さやフィット感に不満を感じる場合もあります。

このように、冷却時間を重視するなら、使用環境・用途・体感のバランスを見ながら比較することが大切です。短時間の外出ならPCMタイプ、長時間の作業や通勤には電動タイプを選ぶのが現実的でしょう。

| 項目 | 電動タイプ | PCMタイプ(相変化素材) |

|---|---|---|

| 冷却方法 | 冷却プレートに電気を通して冷やす | 28℃前後で凍結する素材が自然に冷却 |

| 平均冷却時間 | 約2〜20時間(機種・モードにより変動) | 約1〜2時間(気温により短くなる場合あり) |

| 長時間使用への適性 | 高い(Zymise TC-06は最大20時間の稼働) | 低め(高温環境では早く溶ける) |

| 気温の影響 | 受けにくい(安定した冷却が可能) | 受けやすい(気温が高いとすぐにぬるくなる) |

| 重さ・フィット感 | やや重いが、モード調整・柔軟な設計あり | 軽量またはやや重いが、形状によって差が出る |

| 使用シーンの目安 | 通勤・作業・長時間の外出におすすめ | 近所の外出・室内作業・軽作業向き |

| 代表的な製品例 | Zymise TC-06、サンコー製品など | 無印良品のネッククーラー、SUO RINGなど |

静音性とパワーを両立したモデル紹介

ネッククーラーを選ぶうえで、多くの人が重視するのが「静音性」と「冷却パワー」の両立です。しかしこの2つの要素は、しばしば相反する関係にあります。冷却力を高めるにはファンや冷却プレートの稼働が不可欠ですが、それが動作音の原因にもなるからです。

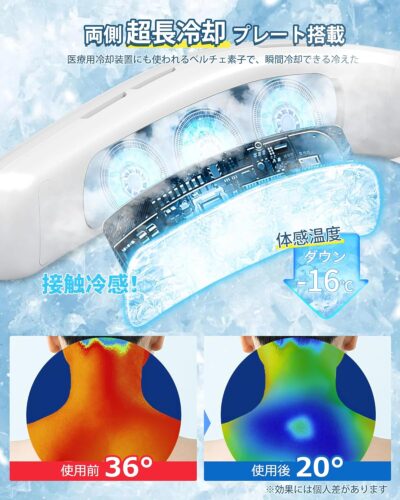

そんな中で注目を集めているのが「Zymise TC-06」というモデルです。この製品は、冷却プレートを3箇所に搭載し、体感温度を最大−16℃まで下げる性能を持っています。加えて、風量・冷却モードともに3段階で調整できるため、環境に応じた柔軟な使用が可能です。

ここで特筆すべきは、その静かさです。公式スペックによれば稼働音はわずか21dBとされており、これは一般的な図書館よりも静かな水準に相当します。寝室やオフィスで使用しても周囲に迷惑をかける心配はほとんどありません。

また、冷却プレートの作動効率が高いため、短時間でしっかりと冷却できる点も魅力です。これにより、フルパワー運転の時間を最小限に抑えられ、消費電力や稼働音をトータルで軽減することができます。

もちろん万能ではなく、冷却機構が多い分やや重量があるというデメリットもあります。ただし、それを差し引いても「パワフルなのに静か」というニーズを満たす貴重なモデルと言えるでしょう。

どれだけ冷えても音がうるさければ使いづらいものです。その点で、Zymise TC-06のような製品は、静かさと冷却力のどちらも妥協したくない人にぴったりの選択肢です。

通勤・作業にも使える軽量モデルとは

ネッククーラーは、夏の通勤や屋外作業の暑さ対策としてますます注目を集めています。その中でも「軽量」で「長時間使える」モデルは、日常使いを考える多くの人にとって重要な選択基準です。

実際、通勤電車の中やオフィス、または屋外での作業中に首元に重い機器があると、肩こりや不快感の原因になります。だからこそ、軽さと装着感の良さは使用感に直結します。

そこで候補として挙げたいのが、「LOMAYA J01」です。このモデルは340gという軽量設計でありながら、最大16時間の連続使用が可能です。風量は3段階、冷却モードは2段階と、通勤や作業中の環境に合わせて無理なく調整できます。

さらに、冷却プレートに加えてマイナスイオン機能を搭載している点も見逃せません。これにより、ただ涼しいだけでなく、空気を浄化する効果も期待でき、快適性が一層向上します。液晶パネルも搭載されているため、稼働状況や残りの電力が一目で確認できるのも便利です。

一方で、軽量であるがゆえに冷却プレートは1箇所のみと、強烈な冷却を求める方にはやや物足りなく感じるかもしれません。しかし、通勤・作業中の「暑すぎない程度の涼しさ」を求めるなら、むしろこの程度の冷却力がちょうど良いと感じる人も多いはずです。

つまり、LOMAYA J01のような軽量モデルは、「そこまで強力でなくていい」「むしろ軽くて持ち運びやすい方が助かる」というニーズにしっかり応えてくれる存在です。毎日使うものだからこそ、体への負担が少ない選択が長続きのコツと言えるでしょう。

静かで長持ちするネッククーラーの選び方

電動タイプとPCMタイプの違い

ネッククーラーには大きく分けて「電動タイプ」と「PCMタイプ」の2種類が存在します。それぞれにメリットと注意点があり、使用するシーンや目的に応じて選び方が変わってきます。

まず電動タイプは、ペルチェ素子という冷却プレートを電気で冷やし、直接肌に触れて温度を下げる方式です。電源を入れてからすぐに冷却が始まり、安定して冷たい状態を保てるのが大きな特徴です。特に猛暑の中で長時間過ごす場面では、冷却力と持続時間の面で大きなメリットがあります。

一方で、電動タイプはバッテリーやモーターを内蔵しているため、本体がやや重くなる傾向があります。また、電源が必要になるため、充電切れや持ち運びの制限も考慮しなければなりません。静音設計が進化しているとはいえ、ファン音が気になる場面もあります。

対するPCMタイプは、28℃前後で自然に凍結する「相変化素材(PCM)」を使った冷却方式です。冷蔵庫や冷水などで事前に凍らせておき、首に巻くだけでひんやりとした感触が得られます。電源不要で、軽くて静かという点が非常に魅力的です。

ただし、PCMタイプの冷却時間は短めで、気温が高い日中では30分~1時間ほどしか冷たさが持続しない場合もあります。加えて、冷たさの強度も電動タイプに比べてやや穏やかです。そのため、「ちょっとした外出」や「室内での使用」には向いていますが、炎天下での長時間作業には不向きな場合もあります。

このように考えると、電動タイプは「パワーと持続力重視」、PCMタイプは「軽さと気軽さ重視」と言えます。どちらが良いかは、使用する時間・場所・頻度によって決まるでしょう。

冷却プレートの数と体感温度の関係

ネッククーラーを比較する際、意外と見落とされがちなのが「冷却プレートの数」です。しかしこの数の違いが、実際の体感温度や冷却効果に大きく関わってきます。

一般的に冷却プレートは、首の後ろ側や左右に配置され、そこを通る太い血管を冷やすことで体温の上昇を抑える仕組みです。冷却プレートが1つだけのモデルでは、冷却範囲が限定されるため、涼しさを感じるまでに時間がかかる場合もあります。

これに対して、冷却プレートを2〜3箇所搭載したモデルは、より広範囲を効率的に冷却できるのが強みです。例えばZymise TC-06は3箇所に冷却プレートがあり、全方向から首元を包み込むように冷やしてくれます。これにより、使用開始から短時間で冷却感が伝わりやすく、真夏の屋外でも快適さを維持しやすくなります。

もちろん、プレート数が多いほど構造は複雑になり、重量や価格が上がる傾向にあります。また、冷却プレートが多い分、消費電力も増えるため、バッテリーの持続時間には影響が出ることもあります。

一方で、プレートが少なくても優秀なモデルも存在します。冷却効率の高い素材や構造を採用していれば、1箇所でも十分な冷却力を発揮できるケースもあります。EXCITECHのようなコスパに優れたモデルは、プレートが1つでも体感温度−15℃というスペックを誇ります。

どれだけ冷たく感じるかは、単にプレート数だけでなく、冷却効率や密着性、ファンのサポート力などの総合力で決まります。そのため、単純に数の多さだけで判断せず、使用シーンや重視する機能と合わせて選ぶことが大切です。

アーム調整機能が快適さを左右する

ネッククーラーの使い心地において、冷却性能やバッテリーと並んで注目すべきなのが「アーム調整機能」です。これは首にかける部分の可動性や柔軟性を指し、実際の装着感に大きな影響を与えます。

この機能があると、使用者の首まわりの太さに合わせてサイズを調整でき、冷却プレートやファンが肌にぴったり密着するように調整できます。逆に言えば、アーム調整ができないモデルでは、冷却部分が肌から浮いてしまい、せっかくの冷却性能が十分に発揮されないこともあります。

また、アームの角度を調整できることで、ファンの送風方向も自在に変えられます。首元だけでなく顔や肩方向に風を当てたい場合にも、微調整ができる点は大きなメリットです。これにより、冷却範囲が広がり、より快適な使用感を得ることができます。

例えば、サンコーの一部モデルでは、アーム部分が柔軟に曲がる設計となっており、装着する人の体型や姿勢に合わせて自然なフィット感が得られます。これは特に女性や子ども、高齢者にとっても使いやすさを感じやすい工夫のひとつです。

一方で、アームが固すぎる、または調整幅が狭すぎると、首にかけるたびに不快感が生じたり、長時間の使用で痛みを感じたりする場合があります。見た目には問題なくても、実際に装着してみると「合わない」と感じる人も少なくありません。

このような理由から、ネッククーラーを選ぶ際は冷却性能だけでなく、アームの柔軟性や可動域にも注目してみましょう。快適さは数字だけでは測れない部分にこそ現れるものです。

冬も使えるネッククーラーはお得?

ネッククーラーと聞くと夏限定のアイテムと思われがちですが、最近では「冷暖両用モデル」が登場し、冬にも活用できる製品が増えています。そういったタイプは、年間を通して使えることから「コスパが良い」と注目されています。

このような製品の代表格が「Zymise TC-06」や「SONY REON POCKET 5」などです。これらはペルチェ素子によるプレート冷却に加えて、ヒーター機能も搭載しており、寒い季節には首元をじんわりと温めてくれます。夏は冷却、冬は加温という、1台で2役をこなせる機能性は大きな魅力です。

特に冬の朝や屋外の移動時など、体が冷えやすい場面では、首元を温めるだけで体感温度がかなり違ってきます。マフラーやカイロでは対応しにくい首元にフィットする温熱アイテムとしても、ネッククーラーの存在価値は高まっているのです。

ただし、加温機能を使う場合はバッテリーの消耗が早くなる傾向があります。また、冬場の使用においても“装着感”は重要です。冷却向けに設計された一部モデルでは、暖房機能を使うと本体が熱くなりすぎたり、肌に違和感を与える可能性もあります。

このため、冬も使いたいという方は、温度設定の幅・プレート素材・肌への接触設計など、「加温時の快適性」に配慮されたモデルを選ぶことがポイントです。

年間を通して使用できるネッククーラーは、単なる季節家電ではなく、通勤や屋外活動をサポートする実用的なアイテムとしての価値が高まっています。1台持っておけば、夏も冬も快適に過ごせるという意味では、確かに“お得”な選択と言えるでしょう。

静音タイプのメリットと注意点

ネッククーラーを使う際に「音がうるさい」と感じたことはありませんか? 特にオフィスや図書館、通勤電車内など静かな空間では、稼働音が周囲の迷惑になることもあります。そこで注目されているのが“静音タイプ”のネッククーラーです。

静音タイプの大きなメリットは、周囲に配慮しながら自分だけ快適に過ごせる点です。稼働音が20〜30dB前後の製品であれば、ほぼ「ささやき声」程度の音で、人の会話やBGMにかき消されるほどの静かさになります。たとえば、Zymise TC-06の21dBという静音性能は非常に優秀で、オフィスや移動中にも違和感なく使える水準です。

さらに、音に敏感な方にとっても、静音タイプは大きな味方です。集中したいときにモーター音が耳障りでは、逆にストレスになってしまいます。こうした場合、動作音が最小限に抑えられたモデルを選ぶことで、使用中も自然な感覚で過ごせるようになります。

ただし、静音設計にするために、冷却ファンの回転数を抑えたり、風量を控えめにしている製品もあります。これにより「音は静かだけどあまり冷えない」という印象を持つユーザーもいます。静かさを優先するあまり、冷却力を犠牲にしてしまっては本末転倒です。

このように、静音性を求める場合は「音のレベル」だけでなく、「冷却性能とのバランス」も確認して選ぶことが重要です。スペック表で稼働音のdB値を見るとともに、実際のレビューや使用動画などで体感レベルを確認しておくと、失敗が少なくなります。

静音タイプはあらゆる環境での使い勝手を向上させる選択肢ですが、冷却性能が自分のニーズに合っているかもあわせて見極めていく必要があるのです。

バッテリー持続時間と充電方法を比較

ネッククーラーを選ぶ際に、冷却性能や重さと同じくらい大切なのが「バッテリーの持続時間」と「充電方法」です。特に通勤や外作業などで長時間使用したい方にとっては、ここが実用性を左右する決定的な要素となります。

まずバッテリーの持続時間についてですが、モデルによって大きな差があります。例えば、Zymise TC-06は最大で20時間の連続使用が可能です。一方で、VAGAV F15は約12時間、LOMAYA J01では16時間とされています。これらはすべて“省エネモード”で使用した場合の数値であり、最大出力で冷却する場合は3〜6時間程度になることも珍しくありません。

一方で、充電方法も重要です。USB充電式が主流ですが、中には専用ACアダプターが必要なモデルもあり、モバイルバッテリーでの運用がしにくい場合もあります。通勤や旅行など移動が多い人には、USB-C端子で汎用的なモバイルバッテリーから充電できるモデルが便利です。充電時間の短さも見逃せません。急速充電に対応していれば、短時間の充電で長時間の使用が可能になります。

ただし、バッテリーが大容量になればなるほど、本体の重量も増加する傾向があります。特に冷却プレートが複数ある高性能モデルでは、本体が400gを超えることもあります。軽さを重視する場合は、ある程度の持続時間で妥協し、必要に応じてモバイルバッテリーと併用する方法もあります。

このように、持続時間と充電方法を比較する際は、「1回の使用でどれくらい冷却したいか」「充電の手間をどこまで許容できるか」「持ち運びやすさとのバランス」を考慮することがポイントになります。スペック表の時間だけで判断せず、使うシーンに合わせた現実的な選び方を意識すると良いでしょう。

静かで長持ちするネッククーラーの選び方まとめ

- 冷却プレートの数が多いほど体感温度は下がりやすい

- バッテリー性能と消費電力のバランスが持続時間に直結する

- ペルチェ素子の効率性が冷却力と静音性を両立させる

- 稼働音はdB数だけでなく使用シーンとの相性で判断する

- 冷却時間は電動タイプのほうが長く安定している

- PCMタイプは軽量で静かだが冷却時間は短い

- 3段階調整可能なモードがあると使用環境に合わせやすい

- 冷却と風量の独立調整が快適性を高める

- アーム調整機能が密着性と送風角度に影響する

- 静音モデルは20〜30dBが快適ラインとされる

- USB-C充電対応でモバイルバッテリー使用がしやすい

- 冷暖両用モデルは年間を通してコスパに優れる

- 液晶パネル付きモデルはバッテリー管理がしやすい

- 軽量モデルは長時間使用時の肩こりを軽減できる

- 使用目的に応じてプレート数・重さ・冷却方式を選ぶのが重要

健さんの視点コラム:静かさと快適さって、心の余裕にもつながるんですよね

暑さ対策って、ただ涼しくなるためだけのものじゃないと思うんですよね。介護の現場でもそうですが、体が快適だと自然と気持ちも落ち着いてくることってあります。うるさい音や重い装着感って、意外とストレスになるものです。だから「静かで長持ちするネッククーラー」って、夏を乗り切るための小さな味方だなあと感じます。そういう工夫って、日常の中で自分を大切にすることにつながる気がしますよね。

健さんの他の記事:Switch2招待メールの全貌!届く人・届かない人の違いとは

毎年、猛暑が来るたびに「外に出たくない」と感じていませんか?

特に通勤や屋外作業など、どうしても外出しなければならない人にとって、首元を効率よく冷やせるネッククーラーは、もはや“命を守る道具”といっても過言ではありません。

実際、筆者も通勤時の不快さが大幅に軽減され、汗の量も目に見えて減りました。

暑さによる疲労感が気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください。

気になる方は、今すぐチェックしてみてください。

▼人気のネッククーラーをAmazon・楽天で見る

アマゾンはこちら

楽天で探す

最後まで読んでくれてありがとうございます、応援クリックで励まされます!これからもよろしくお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a03228b.7ca96f0c.4a03228c.78ade9a5/?me_id=1422780&item_id=10000036&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Flogicolle%2Fcabinet%2Fb1j18f%2F5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)