にほんブログ村

にほんブログ村

ランキング参加中です、応援クリックで励まされます!

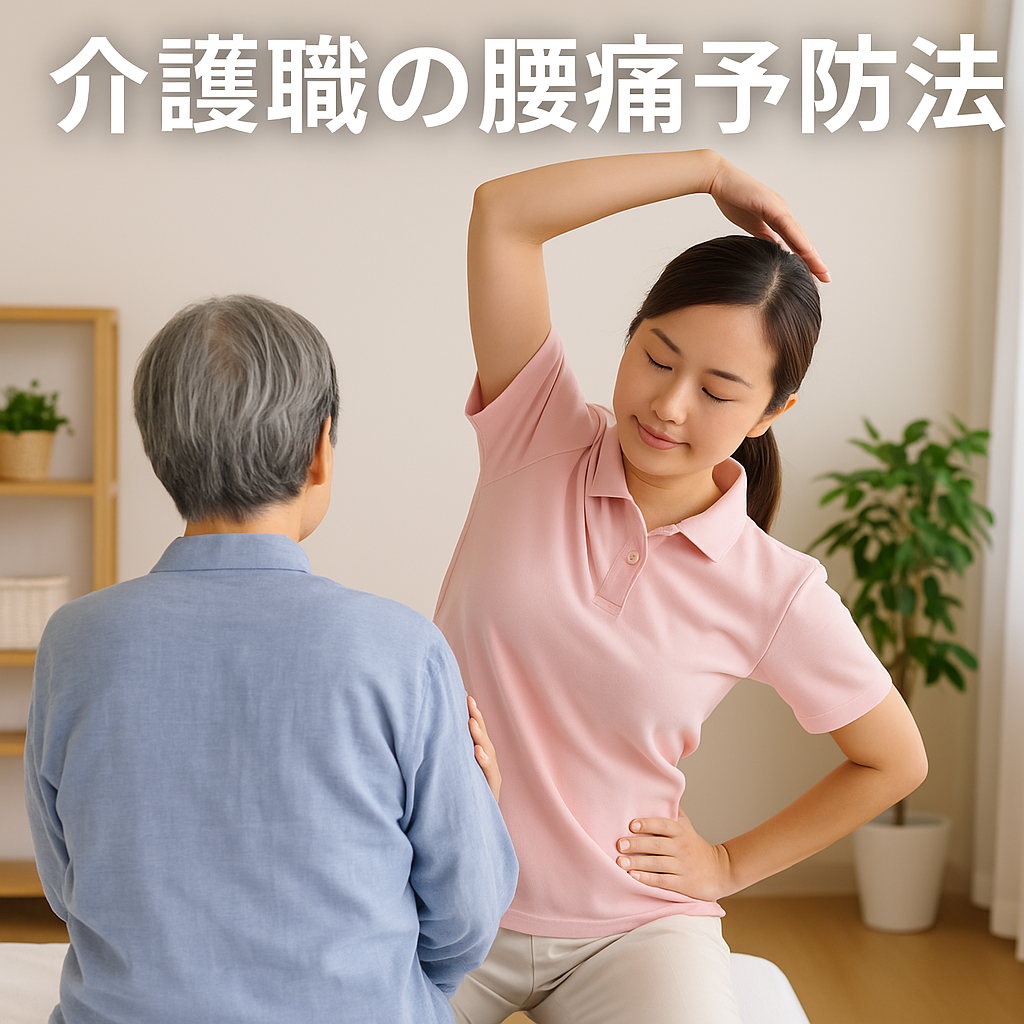

介護の仕事は、心を込めて人と向き合う素晴らしい仕事ですが、体への負担も大きいものです。特に腰痛は、多くの介護職が抱える共通の悩みです。僕は「人生健康第一」をモットーにしていますが、健康な体があってこそ笑顔で仕事が続けられると実感しています。今回は、介護職の方に役立つ腰痛予防法を、実践しやすい形で紹介します。

介護職の腰痛を防ぐには?原因と予防の基本を理解する

この記事のポイント

介護職の腰痛の原因と、現場で起こりやすい負担動作を理解できる

正しい姿勢やストレッチによる腰痛予防の基本を学べる

睡眠・食事・職場環境の改善が腰への負担軽減につながることを理解できる

元介護職・元アスリートの視点から学ぶ、現場で続けやすい実践的な腰痛予防法を知れる

なぜ介護職に腰痛が多いのか?現場での実態

介護職は、人の体を支えたり移動を手伝ったりと、日常的に腰に負担がかかる動作が多い職種です。特にベッドから車椅子への移乗介助や、入浴・排泄介助などの動作では、腰をひねったり中腰姿勢を長く続けたりすることが少なくありません。その積み重ねが慢性的な腰痛につながります。

さらに、時間に追われて姿勢が崩れたり、職場の人手不足で無理をすることも原因の一つです。腰痛は一度悪化すると仕事にも支障が出て、精神的な負担にもなります。

しかし、腰痛の多くは日常の姿勢や動作を見直すことで防ぐことが可能です。介護現場で働く人こそ、「自分の体を守る技術」を学ぶことが、長く働き続けるための第一歩です。人生健康第一の視点で、自分の体と真剣に向き合うことが大切です。

腰に負担をかけない正しい姿勢と動作のコツ

介護現場では、「腰を曲げない」「体をひねらない」「腕で持ち上げない」という3つの基本を守ることが重要です。重い利用者を支えるときは、膝を曲げて重心を下げ、体全体で動かす意識を持ちましょう。

また、立ち上がりや移乗の補助では、相手にできるだけ自分の力で動いてもらうこともポイントです。介助者が全ての力を使って支えると、腰への負担が倍増します。

もし職場にリフトやスライディングシートなどの補助器具があるなら、積極的に活用しましょう。これらの器具を使うことで、安全に、かつ効率的に作業ができます。

「無理をしない」「支えすぎない」「正しい姿勢を維持する」この3つが、介護職における腰痛予防の基本です。

日常的にできる腰痛予防ストレッチと運動法

腰痛予防には、日々のストレッチと軽い筋トレが欠かせません。代表的なものが「キャット&カウ(猫背ストレッチ)」です。四つん這いになり、背中を丸めたり反らせたりをゆっくり繰り返すことで、腰周りの筋肉を柔軟に保ちます。

また、「骨盤回し」も効果的です。立ったまま大きく円を描くように骨盤を動かすことで、血行が促進され、腰の疲れが軽減されます。

腹筋を軽く鍛える「クランチ」もおすすめです。腹筋を強くすることで、腰を支える体幹が安定し、腰への負担が減ります。

短時間でもいいので、毎日継続することが何より大切です。小さな積み重ねが、腰を守る最大の武器になります。

今日からできる腰痛対策!環境・睡眠・食生活の見直し

職場環境を整えることで腰への負担を減らす方法

介護現場では、環境を工夫するだけでも腰痛を軽減できます。たとえば、ベッドや作業台の高さを自分の腰の位置に合わせるだけで、腰を曲げる動作が減り、姿勢が安定します。

また、介護器具の配置も重要です。よく使うものを手の届く範囲に置くことで、無理な姿勢を取らずに済みます。

休憩時間には、短いストレッチや深呼吸を取り入れ、腰回りの緊張をほぐしましょう。

職場全体で「腰痛予防はチームの意識」として共有することで、無理をせず働ける環境づくりが進みます。健康的な職場づくりも、人生健康第一の実践です。

睡眠環境とストレス管理が腰痛予防に与える影響

睡眠の質が悪いと、筋肉の回復が遅れ、腰の痛みが長引くことがあります。マットレスは柔らかすぎず硬すぎないものを選び、自分の体に合った枕を使用しましょう。

さらに、ストレスは筋肉を緊張させ、腰痛を悪化させる大きな要因です。深呼吸や瞑想、趣味の時間などを取り入れ、心を整えることも大切です。

介護職は人と向き合う仕事だからこそ、精神的なリフレッシュが欠かせません。自分の心が整えば、自然と体も軽くなります。

「よく眠る」「よく笑う」「無理をしない」この3つが、腰痛予防の隠れた鍵です。

栄養バランスで腰を守る!食生活改善のポイント

腰痛予防には、栄養のバランスも欠かせません。カルシウムやビタミンDは骨の健康を支え、筋肉の疲労を防ぎます。乳製品や小魚、キノコ類を日常的に取り入れましょう。

また、オメガ3脂肪酸を含むサーモンやマグロなどの青魚には、炎症を抑える効果があります。体重を適正に保つことも腰への負担軽減に繋がります。

水分補給も忘れずに。椎間板は水分で構成されており、脱水状態は腰の痛みを悪化させます。

食生活の見直しは、腰だけでなく全身の健康維持にもつながります。食べることもまた、人生健康第一の一部です。

腰痛にならない体づくりの総括

- 腰痛は介護職に多い職業病

- 正しい姿勢と動作で予防できる

- 膝を曲げる・体をひねらないが基本

- 補助器具を積極的に活用する

- 短時間ストレッチを日課にする

- 職場環境を整えることが重要

- チームで予防意識を共有する

- 睡眠とストレス管理も効果的

- 栄養バランスが腰の健康を支える

- カルシウム・ビタミンDの摂取が鍵

- オメガ3脂肪酸が炎症を抑える

- 水分不足は腰痛を悪化させる

- 無理せず継続することが大切

- 健康は仕事の質を高める基盤

- 腰を守ることは自分を大切にすること

健さんの視点コラム

介護の現場では、誰かを支えることに精一杯で、自分の体を後回しにしてしまう人が多いです。でも、本当の優しさは「自分の健康を守ること」から始まるのかもしれません。

少しずつ環境や生活を整えて、自分を大切にできる働き方を目指しましょう。

だからこそ、人生健康第一を合言葉にして頑張っていきましょう。

あなたがアスリートでも無理は禁物です

健さんの他の記事:フワちゃんがテレビに出ない背景と復帰に立ちはだかる壁

最新の腰痛対策グッズ

これまで紹介してきた腰痛予防法に加えて、最新の技術を活用したサポートグッズを使用することで、さらに効果的な腰痛対策が可能になります。ここでは、特に注目を集めている革新的な腰サポーターについてご紹介します。

革新的な腰サポーターの特徴

最新の腰サポーターは、従来の製品とは一線を画す特徴を持っています:

- 整体師監修の設計

専門家の知見を取り入れることで、より効果的なサポートを実現しています。 - 特許技術による優れたフィット感

独自の技術により、まるでオーダーメイドのような着け心地を提供します。 - ズレにくい構造

長時間の使用でも安定したサポートを維持し、仕事中でも快適に使用できます。 - 通気性の高い素材

蒸れを防ぎ、長時間の着用でも快適さを保ちます。 - 調整可能なデザイン

体型や使用状況に応じて、サポート力を調整できます。

様々な職種での活用

この革新的な腰サポーターは、多様な職種の方々に活用いただけます:

デスクワーカー:長時間の座位姿勢による腰への負担を軽減し、正しい姿勢の維持をサポートします。

ドライバー:振動や長時間の同じ姿勢による腰への負担を和らげ、快適な運転をサポートします。

介護職・作業員:重い物を持ち上げる際や、かがむ動作が多い作業時に腰をしっかりとサポートします。

立ち仕事が多い職種:長時間の立ち仕事による腰への負担を軽減し、疲労を軽減します。

使用者の声

実際に使用された方々からは、以下のような声が寄せられています:

- 「長年の腰痛が和らぎ、仕事に集中できるようになった」

- 「着けていることを忘れるほど快適で、一日中使用できる」

- 「姿勢が良くなったと周りから言われるようになった」

- 「仕事の効率が上がり、残業も減った」

選び方のポイント

腰サポーターを選ぶ際は、以下の点に注意することが重要です:

- サイズ: 体型に合ったサイズを選ぶことで、最適なサポート効果が得られます。

- 使用目的: 日常生活用か、スポーツ用かなど、目的に合わせて選択しましょう。

- 素材: 通気性や肌触りの良い素材を選ぶことで、長時間の使用も快適に。

- 調整機能: 体型や使用状況に応じて圧迫度を調整できるものが理想的です。

正しい使用方法

効果を最大限に引き出すためには、正しい使用方法が重要です:

- 適切なサイズを選び、説明書に従って正しく装着します。

- 最初は短時間から始め、徐々に使用時間を延ばしていきます。

- 定期的に外して、皮膚の状態をチェックします。

- 就寝時や入浴時は外すなど、適切な使用時間を守ります。

まとめ

革新的な腰サポーターは、多様な職業の人々の腰痛予防と改善に大いに役立つ可能性があります。これは正しい姿勢を保つことや腰への負担を軽減することに効果的で、快適な職場環境を作るのに寄与します。ただし、腰サポーターは支援ツールの一つに過ぎません。前章で紹介した腰痛予防法と組み合わせて使用することで、より効果的な腰痛対策を行うことができます。自分のライフスタイルや仕事の性質に合わせて、最適な腰痛対策を選びましょう。

※本記事は個人の経験や公開情報をもとに執筆しており、医療・専門的な助言を目的とするものではありません。健康や生活の改善には個人差があります。無理をせず、自分に合った人生健康第一の形を見つけてください。

最後まで読んでくれてありがとうございます、応援クリックで励まされます!これからもよろしくお願いします。