にほんブログ村

ランキング参加中です、応援クリックで励まされます!

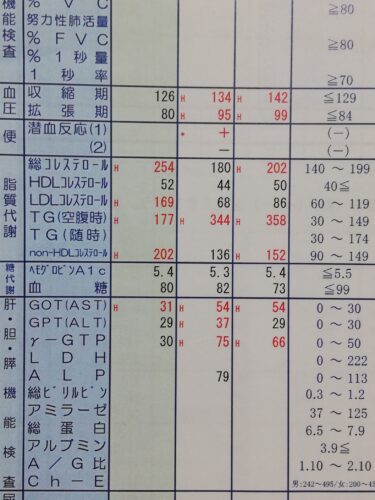

健康診断の数値が気になるとき、何を改善すべきか悩む人は多いのではないでしょうか。僕は“人生健康第一”をモットーにしていますが、今回の記事では禁酒1ヶ月による肝機能改善や血圧の安定、さらにコレステロール対策について整理していきます。

1ヶ月禁酒で肝機能はどこまで改善するか

この記事のポイント

禁酒1ヶ月が肝機能に与える影響がわかる

血圧が基準値に収まるために必要な生活習慣が理解できる

non-HDLコレステロールが高くなる主な原因がわかる

改善に役立つ食生活と運動の具体的な方法が理解できる

血圧が基準値に収まる理由

血圧が基準値に戻る背景には、日常生活の小さな積み重ねが大きく関わっています。高めの血圧が改善するケースでは、まず食生活の見直しが効果を発揮することが多いです。特に塩分の取り過ぎを抑えることは重要であり、減塩調味料や野菜中心の献立に切り替えるだけでも数値に変化が現れることがあります。加えて、体重が減少すると血圧への負担も軽くなりやすく、これも改善の一因になります。

一方で、運動の習慣も見逃せません。ウォーキングや軽いジョギングは血管を柔らかく保つ効果が期待され、全身の循環を整える役割を果たします。さらに、質の高い睡眠やストレス管理も大切で、リラックスできる時間を確保することが血圧安定につながります。こうした複数の要素が重なり合って、基準値内に落ち着く状態が実現するのです。

禁酒1ヶ月で肝機能数値が改善した背景

禁酒を1ヶ月続けることで肝機能の数値が良好になるのは、アルコールによる負担が一時的に取り除かれるためです。アルコールは肝臓で代謝される際に大きな負荷をかけ、酵素の数値を押し上げる原因になります。飲酒をやめると肝臓は代謝や解毒の働きを取り戻しやすくなり、徐々に数値が安定していきます。

実際には、ASTやALTといった指標は、細胞のダメージが少なくなることで下がっていきます。また、肝臓は再生能力を持つ臓器のため、短期間でも負担が軽減されると回復が早い傾向があります。もちろん、すべての人が同じペースで改善するわけではありませんが、飲酒習慣を控えることが良い影響を与える点は多くの調査で示されています。いずれにしても、継続することでさらなる改善が期待できるのは確かです。

γ-GTPやASTが下がる仕組みとは

γ-GTPやASTといった数値が下がる仕組みには、体の代謝の変化が大きく関わっています。これらは肝臓の負担が強いと上昇する傾向がありますが、飲酒を控えたり、脂肪肝のリスクを下げるような生活を心がけたりすることで数値が改善に向かいます。

特にγ-GTPはアルコールの影響を強く受けるため、禁酒による効果が表れやすい項目です。一方のASTは、肝細胞の損傷や炎症が少なくなると値が下がります。つまり、肝臓を酷使しない生活を取り入れることで、細胞のダメージが回復し、酵素の数値が安定するのです。

ただし、改善には個人差があり、他の生活習慣病や薬の影響によって変動する場合もあります。このため、定期的に健康診断を受けて自分の変化を把握することが大切です。短期的な数値の変化に一喜一憂するのではなく、継続的に安定した状態を目指すことが肝心だといえます。

コレステロール改善に必要な取り組み

non-HDLコレステロールが高い原因

non-HDLコレステロールが高くなる背景には、主に食生活や生活習慣の影響があります。特に、揚げ物や加工食品に多く含まれる飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を過剰に摂取すると、血液中の悪玉コレステロールが増えやすくなります。また、糖質の取り過ぎも要因の一つであり、余分な糖質が中性脂肪に変わることでコレステロール値の上昇を招きます。

一方で、運動不足や肥満も大きな関係があります。体を動かす機会が少ないと脂質代謝が滞り、血管に余分なコレステロールが溜まりやすくなります。さらに、喫煙や過度の飲酒といった習慣もコレステロール値を悪化させる要因です。このように、複数の生活要素が重なって数値が高くなるため、根本的な改善には総合的な見直しが欠かせません。

食生活で控えるべき脂質と選び方

コレステロール値を意識するうえで、脂質の種類を正しく選ぶことはとても大切です。特に控えるべきは、バターやラード、肉の脂身などに多く含まれる飽和脂肪酸です。これらは血中コレステロールを増加させやすく、摂り過ぎると動脈硬化のリスクを高めるとされています。また、マーガリンやスナック菓子などに含まれるトランス脂肪酸も避けたい成分です。

一方で、魚やナッツ類に含まれる不飽和脂肪酸は、血液中の余分なコレステロールを減らす作用が期待できます。例えば、サバやイワシなどの青魚に豊富なEPAやDHAは、心血管系の健康維持にも役立つとされています。つまり、脂質を完全に排除するのではなく、質の良い脂質を選んで適量を摂ることが改善のポイントになります。

運動習慣がコレステロールに与える影響

運動を習慣化することは、コレステロール管理において大きな意味を持ちます。有酸素運動は血中の中性脂肪を減らし、善玉コレステロールを増やす働きが期待できます。特にウォーキングやサイクリングなどの軽めの運動でも、継続することで効果が現れるといわれています。

さらに、筋力トレーニングを取り入れることも有効です。筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、脂質の代謝がスムーズになります。これにより、血液中のコレステロール値が安定しやすくなります。ただし、急激に負荷の強い運動を始めると体への負担が大きいため、無理のない範囲で継続できる方法を選ぶことが大切です。いずれにしても、運動は薬やサプリメントに頼らない自然な改善策として取り入れやすく、日常生活に組み込む価値があります。

総括まとめ

- 血圧改善には日常の小さな生活習慣が大切である

- 減塩や野菜中心の食事は血圧安定に効果がある

- 適度な運動は血管を柔らかく保つ助けとなる

- 睡眠やストレス管理も血圧維持に関与する

- 禁酒1ヶ月で肝臓の負担は大きく軽減する

- ASTやALTは細胞ダメージが減ることで下がる

- γ-GTPはアルコール制限で改善が期待できる

- 肝臓は再生能力を持つため回復が早い場合がある

- コレステロール悪化は脂質や糖質の過剰摂取が原因である

- 運動不足や肥満はnon-HDLコレステロールを押し上げる

- 喫煙や過度の飲酒もコレステロール上昇に影響する

- 飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は摂取を控えるべきである

- 不飽和脂肪酸はコレステロール改善に有用である

- 有酸素運動は中性脂肪を減らし善玉を増やす作用がある

- 筋力トレーニングは基礎代謝を上げ脂質代謝を促進する

健さんの視点コラム

私は健康診断の数値を意識するようになってから、日常の習慣が体に与える影響を強く感じています。食生活や運動、そして禁酒といった小さな選択の積み重ねが、結果として体の数値に反映されるのです。数値が改善することは励みになりますが、課題が見えることもまた次のステップのきっかけになります。だからこそ“人生健康第一”を合言葉にして頑張っていきましょう。

健さんの他の記事:元アスリート簡単ストレッチでむくみ改善と転倒予防を両立

健康診断で数値が気になると、不安や焦りを感じる人は少なくありません。そんなときに頼れるのが、日常に無理なく取り入れられる改善グッズです。減塩調味料セットや青魚サプリ(EPA・DHA)、ウォーキングマシンやダンベルといった家庭用フィットネス器具は、継続的な習慣づくりを後押ししてくれます。自分のライフスタイルに合ったアイテムを取り入れることで、健康管理がより身近なものになります。

楽天はこちら

アマゾンで探す

にほんブログ村

最後まで読んでくれてありがとうございます、応援クリックで励まされます!これからもよろしくお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cf0fa43.fee80c71.4cf0fa44.254303fa/?me_id=1301461&item_id=10070593&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkusurinofukutaro%2Fcabinet%2Fshouhin79%2F10139660.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)