ランキング参加中です、応援クリックで励まされます!

最近、うなぎってすっかり“高級品”になったと思いませんか?昔はスーパーや牛丼チェーンでも気軽に食べられたのに、今では土用の丑の日が近づくたびに「今年もうなぎ高いなぁ…」ってため息が出ちゃう。あの頃の“手の届く贅沢”はどこへ行ったんでしょうね。

今この記事では、「うなぎ価格の今後はどうなるのか?」と気になって検索された方に向けて、価格高騰の背景や供給の不安定さ、そして話題の代替商品まで幅広く解説します。土用の丑の日に価格が跳ね上がる理由から、シラスウナギが豊漁でも価格が下がらないワケ、EUによる規制強化やワシントン条約の動きまで、知っておきたいポイントをしっかり押さえています。

また、中国産うなぎの依存度と今後のリスク、「白いダイヤ」と呼ばれる稚魚をめぐる国際的な争奪戦、完全養殖うなぎの実用化の可能性、さらに「謎うなぎ丼」など代替品の進化にも注目。価格上昇が続いたときの消費スタイルの変化や、コンビニのうな重戦略など、生活者目線の話題も盛り込みました。

この記事を通じて、うなぎ価格の未来とその背景を深く知り、日々の食卓でどんな選択ができるのか、ヒントにしていただければと思います。

うなぎ価格はこれからどう変わる?

この記事のポイント

うなぎ価格が高騰する背景と要因がわかる

シラスウナギや中国産に依存する構造が理解できる

完全養殖や代替品による今後の選択肢が見えてくる

規制強化や2050年に向けた国の方針が理解できる

土用の丑の日に高騰する理由

土用の丑の日にうなぎの価格が高騰する背景には、季節需要と供給体制のバランスが大きく関わっています。日本ではこの時期になると「暑さを乗り切る栄養食」として、うなぎを食べる習慣が根付いており、販売数が一気に伸びます。この文化的背景によって、全国の飲食店やスーパーが一斉にうなぎを仕入れようとするため、仕入れ価格が高騰するのです。

このように、需要が一時的に爆発的に増える一方で、うなぎの供給には限界があります。国産うなぎの生産量は年々減少傾向にあり、養殖に使われるシラスウナギの確保も年によって大きく左右されるため、販売業者は高値でも仕入れざるを得ない状況が続いています。さらに、土用の丑の日が近づくと、メディアで「今年もうなぎが高い」という報道が流れ、消費者の購買意欲を刺激する面もあり、結果的に“価格は高くても売れる”という心理も価格を押し上げる要因になっています。

たとえ同じうなぎでも、6月と7月では価格が数百円から千円以上も違うケースが珍しくありません。これは店舗側も、繁忙期に利益を最大化しようと価格設定を調整しているためです。このため、うなぎ好きの方は、土用の丑の直前ではなく、その前後を狙って購入することで比較的お得に味わえる可能性があります。

シラスウナギ豊漁でも油断できない

シラスウナギが豊漁となった年でも、「うなぎの価格は下がる」と安易に考えるのは危険です。なぜなら、うなぎの市場価格は単に漁獲量だけでは決まらず、その背後には国際的な規制や養殖コスト、流通システムといった複雑な要素が絡んでいるからです。

確かに、2025年はシラスウナギが例年の数倍以上の漁獲量を記録し、一部地域では“15分の1の価格”で取引されるという異例の事態となりました。しかし、うなぎは水揚げされた稚魚をすぐに食卓に届けられるわけではありません。養殖期間には通常半年以上が必要で、その間に餌代、人件費、施設の維持費など多くのコストがかかります。

また、今年が豊漁だったとしても、次の年が不漁になる可能性は十分にあります。そのため、業者は“次に備えて”備蓄や価格調整を行う場合があり、短期的に価格が下がるとは限りません。むしろ、短期的な豊漁が長期的な安定供給につながらないことを理解しておく必要があります。

こうした背景から、一般消費者としては「豊漁=安くなる」という単純な図式に惑わされず、市場全体の動向や今後の養殖技術の進展なども併せて注目していく姿勢が求められます。

EUの動きとワシントン条約の影響

最近のEUの動向が、うなぎ市場全体に与える影響は非常に大きいと言えます。2025年6月、欧州連合(EU)はドミニカ共和国などとともに、世界中のうなぎ種をワシントン条約の規制対象に加えるよう提案しました。この条約は、絶滅の危機にある野生動植物の国際取引を制限するもので、対象に指定されると輸出入が厳しく制限されるようになります。

これには日本の主力種である「ニホンウナギ」も含まれる可能性があり、すでに中国が大量に集めているアメリカウナギやヨーロッパウナギにも影響が出ると予測されています。つまり、世界中のシラスウナギの流通が今後厳しくなる可能性があるということです。

もしワシントン条約で新たな制限が設けられた場合、日本の輸入うなぎの大半を占める中国産の入荷にも影響が出るおそれがあります。すでに日本のうなぎ供給の約7割は輸入品で、そのほとんどが中国から来ているという事実を考えると、これは非常に深刻な問題です。

このような状況が進めば、うなぎは「高級食材」化し、一般家庭の食卓から遠ざかる未来も現実味を帯びてきます。その一方で、日本国内でも完全養殖の研究が進められており、持続可能な供給への転換が期待されています。いずれにしても、EUの動きはうなぎ業界にとって無視できない“外圧”であり、日本におけるうなぎ価格の今後を占う上でも重要な鍵となります。

中国産うなぎと日本の関係

現在、日本国内で流通しているうなぎの約7割が中国からの輸入品で占められていることをご存じでしょうか。実際、2023年の統計によると、生きたうなぎの約9割、うなぎ加工品にいたっては99%以上が中国産というデータもあります。もはや日本の“日常食”としてのうなぎは、中国との関係なしには成り立たない状況です。

この背景には、日本のうなぎ養殖が依存している「シラスウナギ」の不安定な漁獲状況があります。日本国内でシラスウナギが不漁だった年には、海外から安定的に稚魚を確保して養殖する必要があるため、コスト面や供給量の問題からも中国産が重宝されてきたのです。

一方、中国は世界各国から稚魚を大量に買い付け、国内でうなぎを養殖・加工して世界中に輸出しています。かつてはヨーロッパウナギの稚魚を大量に輸入していましたが、EUが輸出を禁止したことで、現在はアメリカウナギの稚魚を中心に扱うようになりました。こうした「調達力」と「生産体制」の強さが、中国産うなぎの存在感を高めています。

とはいえ、中国産に対しては安全性や品質に不安を感じる声も根強くあります。しかし、近年では加工技術や管理体制が改善され、日本の規格をクリアした商品も増えてきました。価格の安さも手伝って、消費者の間で選択肢として定着しつつあります。

それでも、国際的な規制や政治的リスクが今後の輸入体制に影響を与える可能性があるため、日本国内での供給強化や養殖技術の革新が求められているのです。中国産うなぎは、今や日本の食卓を支える大黒柱であると同時に、「依存のリスク」という課題も内包しています。

「白いダイヤ」争奪戦の実態

「白いダイヤ」という呼び名は、シラスウナギの希少性と高価さを象徴する言葉です。これは単なる比喩ではなく、過去には1キログラムあたり300万円以上で取引されたこともあり、一時は金の価格をも超える“高値の魚”として注目を集めました。

この高騰の背景には、世界的なうなぎ需要の増加と、違法取引の横行があります。例えば、2022年にカナダでは、政府が許可した10トンに対して、実際には40トン以上のアメリカウナギの稚魚が香港へ輸出されたと報告されています。こうした数字は、公式な記録と実態との間に大きなズレがあることを示しており、密漁や闇取引が蔓延していることを物語っています。

さらに、中国が世界各国からシラスウナギを買い占めている構図も、この争奪戦を激化させている一因です。かつてはヨーロッパウナギも中国のターゲットになっていましたが、EUが2010年に自主的な輸出禁止を決めた背景には、過剰な輸出に対する懸念がありました。これにより、中国は別の種や地域に目を向けるようになり、現在ではアメリカウナギやカリブ海諸国の稚魚が新たなターゲットになっています。

こうした動きの中で、国際社会でもうなぎ資源の保護に対する意識が高まり、ワシントン条約による規制対象への追加提案も出てきました。もし実際に取引規制がかかれば、シラスウナギの価格は再び高騰し、希少性は一層増すことになります。

このように、「白いダイヤ」の争奪戦は、ただの経済競争ではありません。国境を超えた資源の取り合いであり、環境保護と経済的利益が複雑に絡み合う“見えない戦争”でもあるのです。今後は、日本がこの争奪戦でどう立ち回るかが、国内うなぎ産業の将来を左右する重要なカギとなるでしょう。

うなぎ価格の未来を左右する要因

完全養殖うなぎはいつ実現する?

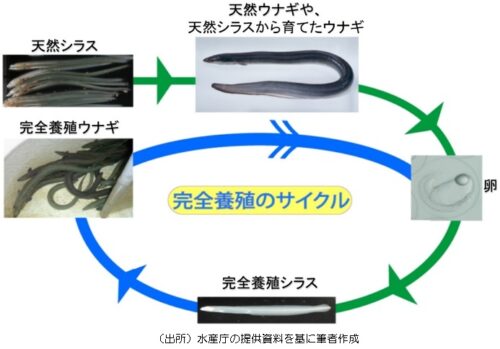

うなぎの完全養殖が本格的に実現すれば、日本のうなぎ産業は大きな転機を迎えることになります。「完全養殖」とは、自然界から採取した稚魚ではなく、人工的に卵から成魚まで育て上げる方法のことです。これが安定的に行えるようになれば、密漁の問題や資源枯渇のリスクを回避しながら、持続可能な供給が可能になります。

現在、この技術はすでに研究段階を越えて実用化に近づきつつあります。たとえば、医薬品開発で知られる新日本科学は2014年からうなぎの人工種苗に取り組み、2017年には生産に成功。2019年には専用施設を鹿児島の沖永良部島に建設するなど、本格的な量産体制の準備を進めています。

さらに2025年には、この新日本科学とニッスイが共同で完全養殖の商業化に向けた協力を発表しました。ニッスイは一度研究を中断したものの、再びパートナーシップを組んだことで、実現性が一気に高まっています。

ただし、まだ課題も残っています。最大のネックはコストです。人工ふ化から育成までの工程には膨大な手間と費用がかかるため、市場価格とのバランスが取れなければ普及は難しくなります。

それでも、2050年までにすべての養殖業者に人工種苗を供給できるよう、水産庁は生産体制の確立を目指しているとされています。このまま研究が順調に進めば、10年以内に「国産完全養殖うなぎ」が一般家庭でも手の届く存在になる可能性が出てきました。

謎うなぎ丼や代替品の進化

「うなぎが高くて手が出ない」「でも土用の丑の日にはやっぱりうなぎっぽいものが食べたい」──そんなニーズに応えるべく登場したのが、いわゆる“代替うなぎ食品”です。その中でもとくに話題になったのが、日清食品が開発した「謎うなぎ丼」です。

これは、カップ麺などに入っている「謎肉」と同じように、大豆をベースにしたプラントベース食品で、見た目や食感、味付けまで“うなぎの蒲焼き風”に仕上げられています。2024年には関東甲信越の一部で試験販売され、好評を博したため、2025年には全国展開が決まりました。

また、マルハニチロが2025年3月に発売した「うなぎソーセージ」もユニークな試みのひとつです。こちらは魚肉ソーセージに鹿児島県産のうなぎを練り込み、手軽に蒲焼きの風味を楽しめるよう工夫されています。

こうした代替品の魅力は、価格の安さと手軽さに加え、環境負荷の軽減や資源保護にも貢献できる点です。特に若年層や女性の間では、ヘルシー志向やサステナブル消費への関心が高まっており、「本物じゃなくても、似ていれば十分」と考える消費者も増えています。

一方で、「やっぱり本物とは違う」と感じる声も根強くあります。味の再現度や満足感には個人差があり、すべての消費者を満足させるにはまだ改善の余地があります。

とはいえ、今後ますます高まる価格や供給不安に備えて、これら代替商品の選択肢はますます重要になっていくでしょう。技術の進化によって、「未来のうなぎ体験」は本物に限らなくなるかもしれません。

価格上昇が続く場合の消費スタイル

うなぎの価格がこれからも上昇し続けた場合、私たちの消費スタイルにも変化が求められることは間違いありません。かつては「年に一度の贅沢」として楽しんでいたうな重も、今ではすでに3000円台から4000円台が相場となり、今後さらに5000円、6000円と上がる可能性が指摘されています。

このような価格帯になれば、一般家庭で気軽に食べられる存在ではなくなってしまいます。そこで考えられるのが、「うなぎ風」食品へのシフトや、「少量で満足感を得る」ような食べ方の工夫です。たとえば、少しだけうなぎを混ぜたおにぎりや、刻みうなぎを使った混ぜご飯など、量を抑えて“気分だけ味わう”スタイルが浸透するかもしれません。

また、家での手作りも選択肢として注目されています。うなぎの代用品となる食材を工夫して、蒲焼き風の味付けを再現するレシピも多く公開されており、「雰囲気を楽しむ」ことが主目的になっていくでしょう。

一方で、贈答品や外食での高級うな重は、富裕層向けの特別な食体験としてプレミアム化が進むと考えられます。つまり、うなぎは“日常食”から“特別食”へと位置づけが変わっていくのです。

こうした動きの中で重要なのは、「うなぎを食べること=高級嗜好」という意識を無理なく受け入れ、自分なりの楽しみ方を見つけることです。価格が上がっても、うなぎを楽しむ方法はひとつではありません。工夫と情報次第で、誰でも“うなぎ気分”を味わえる時代が来ているのです。

コンビニ各社のうな重戦略に注目

近年、コンビニ各社のうな重戦略がますます多様化してきました。特に土用の丑の日が近づくと、各チェーンがこぞって予約販売や限定商品を展開し、プチ贅沢を求める消費者の心をつかもうとしています。

たとえば、ファミリーマートでは人気和食店「賛否両論」とコラボした「鹿児島県産うなぎ蒲焼重」を展開し、通常のラインナップとは一線を画す“特別感”で差別化を図っています。価格帯も2850円から4100円と幅広く設定されており、家庭用だけでなく贈答や来客向けとしても活用しやすくなっています。

セブンイレブンやローソンもまた、国産うなぎの使用や地域ごとの特別仕様を用意することで、地元色と高品質を両立させた商品展開を行っています。このような戦略により、コンビニは単なる「軽食・スイーツの場所」ではなく、季節の贅沢を味わえる“プチ専門店”としての立ち位置を確立しつつあります。

一方で、価格に対するシビアな目もあり、「本当にこの値段の価値があるのか」と比較検討する消費者も増えています。このため、各社はタレの品質、うなぎの産地表示、調理法の説明など、細かな工夫で信頼感の向上にも力を入れています。

こうした背景から、コンビニのうな重は“手軽な高級食”として、今後も季節限定の戦略商品としての価値を高めていくと考えられます。いまやコンビニのうな重は、単なる代替品ではなく「選ばれるごちそう」となりつつあるのです。

うなぎ業界の供給リスクとは

うなぎ業界には、価格や需要の変動以上に深刻な“供給リスク”が存在しています。特に注目すべきは、稚魚であるシラスウナギの不安定な漁獲状況と、国際的な規制強化の流れです。

シラスウナギの捕獲量は年によって大きく変動し、豊漁の年もあれば壊滅的な不漁の年もあります。これにより、養殖業者は安定的な稚魚の確保が難しく、計画的な生産体制を組むことができません。加えて、天候や海流の影響で生育環境が変化しやすいことも、長年業界の頭を悩ませている要素のひとつです。

もう一つの大きなリスクは、国際的な規制の影響です。たとえば、ワシントン条約による取引規制が現実となれば、海外産の稚魚調達が制限され、輸入うなぎの価格は急騰することになります。この場合、日本国内での流通量も激減する可能性があり、事実上“うなぎ不足”に陥る恐れがあります。

さらに、違法漁獲や密輸問題も供給リスクを高める要因です。カナダやハイチなどでは、政府が規制しているにもかかわらず、大量の稚魚が香港や中国に輸出されているという実態もあり、グレーゾーンの取引が多く存在します。こうした構造は、倫理的にも環境的にも長く維持できるものではありません。

供給の安定化には、単に資源を「守る」だけでは不十分で、育てる・増やすといった視点が必要です。その意味で、完全養殖や人工種苗の開発が、業界にとって最も重要な突破口になるといえるでしょう。

海外依存から脱却する道筋

現在、日本のうなぎ供給は中国に大きく依存しており、その依存率は極めて高い水準にあります。生きたうなぎの約9割、加工品のほとんどが中国産という事実は、表向きには安定した供給を支えているように見えるかもしれません。

しかし、その裏には重大な課題が潜んでいます。政治的な関係悪化や国際的な輸出入規制の変化によって、今のバランスが一気に崩れるリスクがあるからです。特に、ワシントン条約の動向次第では、中国経由のうなぎ供給に大きな影響が出る可能性もあります。

こうした中、日本国内での“自給”への道筋を模索する動きが加速しています。ひとつは、前述の通り完全養殖の技術開発です。人工種苗の供給が商業ベースで確立されれば、海外からの稚魚調達に頼らずとも、安定した生産が可能になります。

もうひとつは、国内各地における新たな養殖施設の整備です。近年では、環境配慮型の養殖手法や、海水・淡水を使い分けたハイブリッド型の養殖が注目されており、地域資源を活かした生産体制の構築も進んでいます。

また、流通面でも国内生産を重視する小売業者や、国産うなぎをブランド化して販路を拡大する動きが見られます。これにより、消費者の「国産志向」も徐々に高まってきました。

脱・海外依存は短期間では実現できませんが、段階的に自立型の供給体制へと移行するための基盤は、すでに着実に築かれつつあります。

2050年に向けた国の方針と技術革新

日本政府は、2050年までにすべての養殖うなぎの稚魚を人工種苗でまかなうことを目標に掲げています。この方針は単なる理想論ではなく、具体的な技術革新や政策支援によって、現実のものとなりつつあります。

現在、水産庁では、年間4万~5万匹の人工シラスウナギを生産する技術が確立されたと発表しており、これを商業ベースへと拡大するための支援が進められています。さらに、産学官連携による研究プロジェクトや補助金制度が用意され、技術の社会実装を後押ししています。

また、民間企業でも養殖技術の進化が加速しています。たとえば、AIやIoTを活用した養殖管理システムにより、稚魚の生育状況や水質をリアルタイムで把握することで、従来よりも効率的かつ安定的な生産が可能になってきました。こうした取り組みは、労働力不足や自然環境の変化にも柔軟に対応できるという点で、未来のうなぎ業界にとって欠かせない要素となるでしょう。

そしてもうひとつ注目すべきは、消費者の意識変化です。かつては「うなぎは天然が一番」と言われていた時代もありましたが、今では「環境に配慮したうなぎを選びたい」「サステナブルな養殖を応援したい」といった声が増えています。こうした流れは、技術革新と政策支援に対する社会的な後押しとなり、目標実現に向けた追い風になると考えられます。

2050年という未来は遠く感じるかもしれませんが、確実にその準備は始まっています。日本がこの長期目標を達成できれば、世界に誇る“うなぎのサステナブルモデル”として、国際的な存在感を一層高めることになるでしょう。

うなぎ価格のこれからを読み解く視点

- 土用の丑の日は季節需要により価格が急騰する

- メディア報道が消費者心理を刺激して相場を押し上げる

- シラスウナギの豊漁でも価格はすぐに下がらない

- 養殖には半年以上の期間と高コストがかかる

- 漁獲量の不安定さが供給体制に大きく影響する

- ワシントン条約による規制が今後の取引に影響を及ぼす

- 中国産うなぎが日本市場の主流を占めている

- 国際情勢が日本の仕入れ価格に波及するリスクがある

- 密漁や闇取引によって資源枯渇の懸念が増している

- 完全養殖うなぎの実現が安定供給への鍵を握る

- プラントベースの「謎うなぎ丼」が注目を集めている

- コンビニ各社が独自のうな重戦略で競争を繰り広げている

- 日本国内でのうなぎ供給強化が急務とされている

- サステナブル志向の消費者が増えている

- 2050年を見据えた国の方針が技術革新を後押ししている

健さんの視点コラム:価格が上がる“うなぎ”を見て思うこと

昔はスタミナつけようと安い鰻丼をガツガツ食べていたけど、最近は「高くて手が出ないな」と感じることが増えましたよね。介護の現場で「土用の丑の日だから鰻が食べたい」って願いを聞くたび、食の楽しみも“贅沢”になる時代なんだと実感します。だからこそ、代替品でも「気持ちが満たされる」ことって、大事だと思うんですよね。

健さんの他の記事:耳毛処理どうしてる?40代からの清潔感を保つ習慣と選び方

「うなぎはもう高すぎて手が出せない…」そんな声をよく聞きますよね。でも最近は、“うなぎの味”を楽しめる代替食品も増えてきました。土用の丑の日だからこそ、家族で手軽に楽しめる選択肢を探してみませんか?

高騰するうなぎ価格に振り回されるのではなく、あなたの食卓にぴったりな「うなぎ気分」を届けるアイテムを見つけてください。

土用の丑の日、気分だけでも

アマゾンで探す

最後まで読んでくれてありがとうございます、応援クリックで励まされます!これからもよろしくお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a2a15d2.dc9991ca.4a2a15d3.c3e24625/?me_id=1361524&item_id=10002392&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgeexcollection%2Fcabinet%2Fq%2F248a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)