ランキング参加中です、応援クリックで励まされます!

こんな朝、経験ありませんか?目が覚めた瞬間、首にズキッとした痛みが走って動けない。「寝違えたかな…?」と思っても、どう対処すればいいのか迷ってしまうことってありますよね。私も以前、無理に動かして悪化させてしまったことがあって、それ以来、正しい対処法を知っておくことの大切さを実感しています。

この記事では、寝違えが起きるタイミングと理由、寝違えとぎっくり首の違い、寝違えは病気なのかケガなのかといった基本的な疑問に加え、痛みが出るメカニズムや寝違えた直後にやるべきことを詳しく解説していきます。さらに、脇の下をゆるめると寝違えが楽になる?という意外な対処法や、寝違えは温めると悪化する?といった注意点、そして冷やす時間とタイミングの目安やすぐ治すためにやってはいけないことまで、実践的なセルフケア情報を網羅。

首の痛みに悩む朝を少しでも楽にするために、この記事があなたの役に立てば嬉しいです。

寝違えは冷やすのが正解?正しい初期対応とは

この記事のポイント

寝違えが起こる原因とタイミングがわかる

寝違えたときに冷やすのが正しいかが理解できる

寝違えとぎっくり首の違いがわかる

正しい初期対応とセルフケア方法が理解できる

寝違えが起きるタイミングと理由

寝違えは、何の前触れもなく朝起きた瞬間に首が痛むため、多くの人にとって突然の不調として感じられます。ただし、寝違えが起きる「タイミング」には、実は一定の傾向があります。発症の背景を理解することで、予防や対処もスムーズになります。

まず、寝違えがもっとも起こりやすいのは就寝中から起床直後にかけてです。これは、睡眠中に筋肉がリラックス状態になり、体のセンサー機能が鈍くなるためです。筋肉には「筋紡錘(きんぼうすい)」と「腱紡錘(けんぼうすい)」と呼ばれる伸びすぎや負荷を感知するセンサーがありますが、睡眠中はこれらの働きが弱まり、無理な姿勢を続けても反応できなくなってしまうのです。

たとえば、枕が合っていなかったり、柔らかすぎるマットレスで寝ていたりすると、首に不自然な圧力が長時間かかることがあります。これが原因で、目覚めたときに首や肩の筋肉が炎症を起こし、動かすたびに痛みを感じるという状態になるのです。

さらに、寝返りをあまり打たない人や、深酒・泥酔状態で寝てしまった人も要注意です。通常であれば寝返りによって体の歪みや圧迫を自然に調整しますが、寝返りが少ないと負担が集中して寝違えを引き起こしやすくなります。

また、日中の疲労やストレスで筋肉が緊張したまま眠りにつくと、血流が滞りやすくなり、結果的に朝に痛みが現れることもあります。このため、寝違えは単なる睡眠中の出来事というより、日中の体調や生活習慣の影響も大きく関係しているのです。

このように、寝違えが起きるタイミングは「寝ている間」ですが、その原因には「寝具の環境」「日中の体の使い方」「飲酒やストレス」といった複数の要素が関係しています。日頃からこれらの点に注意することで、寝違えのリスクを大きく減らすことができるでしょう。

寝違えとぎっくり首の違い

「寝違え」と「ぎっくり首」は、どちらも突然起こる首の痛みとして混同されがちですが、実際には原因や状態が異なります。まず、この2つの違いを明確に理解しておくことが、正しい対処の第一歩になります。

寝違えは、一般的に睡眠中に首の筋肉や筋膜に微細な損傷や炎症が起きることで生じる痛みです。これは一時的な血流障害や、同じ姿勢が続いたことによって筋肉が硬直したことが原因とされ、数日〜1週間程度で自然に回復することが多いとされています。

一方、ぎっくり首は「急性頚部捻挫」などとも呼ばれ、くしゃみや急な振り向き動作など、日常のちょっとした動きの中で発症することが特徴です。場合によっては筋肉だけでなく、靭帯や関節にも影響が及ぶことがあり、痛みの範囲や程度も寝違えより強く、回復にも時間がかかる傾向があります。

また、ぎっくり首では痛みが首だけにとどまらず、肩や腕、場合によっては指先まで広がる神経症状が出ることもあり、これは寝違えではあまり見られない特徴です。特にしびれや激しい痛みを伴う場合は、頚椎ヘルニアなどの神経圧迫が疑われることもあるため、早めに医療機関を受診するべきです。

このように、寝違えとぎっくり首は似ているようで異なる症状です。誤った自己判断で悪化させてしまうこともあるため、それぞれの特徴を知って適切に対応することが大切です。

寝違えは病気なのかケガなのか

寝違えは病気なのか、それともケガなのか。この疑問は多くの人が一度は抱くかもしれません。一般的に寝違えは「ケガ」に分類されることが多いものの、状況によってその捉え方は変わることもあります。

本来「ケガ」とは、外からの力によって体の組織が損傷を受けた状態を指します。寝違えも、就寝中の不自然な姿勢によって筋肉や筋膜が微細に傷つくことから、医学的には「急性疼痛性頸部拘縮」などの外傷として扱われる場合があります。これは言い換えれば「寝ている間に起きた軽度な捻挫」とも考えられます。

しかし、寝違えが繰り返し起こる場合や、首に慢性的な不調があるケースでは、「頸椎症」や「ストレートネック」などの慢性疾患が背景にある可能性も否定できません。このようなケースでは、単なるケガというよりも「体質」や「病気」として扱う方が適切な場合もあるのです。

さらに、体の冷えや過度なストレス、日頃の姿勢の悪さなどが複雑に絡み合って発症するケースでは、ライフスタイル全体の見直しが必要になることもあります。

このように、寝違えは一過性のケガとして済むこともあれば、生活習慣や病気が関与していることもあるため、必ずしも単純な外傷とは限らないのです。痛みが長引く場合や再発を繰り返す場合は、医療機関での診断を受けることが安心につながります。

痛みが出るメカニズムを解説

寝違えによって首が痛むメカニズムには、筋肉や神経、そして血流といった複数の要素が関わっています。見た目には何も異常がないのに、なぜあれほど痛みが強くなるのか——まずはその仕組みを知ることが、正しい対応や予防の第一歩になります。

人の首には、頭を支えるための細かな筋肉が複雑に配置されています。寝ている間に首が不自然な角度のまま固定されたり、長時間同じ姿勢を続けてしまったりすると、その筋肉の一部に過度な伸張や圧迫がかかります。このとき、筋肉や筋膜が軽く損傷し、微細な炎症が発生するのです。

もう一つの重要なポイントは、「筋紡錘(きんぼうすい)」と「腱紡錘(けんぼうすい)」の働きです。これらは筋肉や腱にあるセンサーのようなもので、筋肉の伸びすぎや過度な力を検知し、身体を保護するために収縮や緩和の指令を出しています。ところが、睡眠中は副交感神経が優位になり、この反応が鈍くなるため、体が危険信号に気づかず損傷を防げなくなるのです。

さらに、血流の悪化も痛みの引き金になります。不自然な姿勢が続くと、その部分の血行が阻害されて酸素や栄養が届かなくなり、筋肉が硬直しやすくなります。朝になって体を動かし始めたとき、急にその部分に刺激が入ることで炎症が広がり、痛みを強く感じるようになるというわけです。

つまり、寝違えの痛みは「筋肉の損傷」「センサー機能の低下」「血行不良」という3つの要素が重なって発生している現象です。このメカニズムを知っておくことで、無理なマッサージや誤った温め行為を避けるなど、的確な対応が取りやすくなります。

寝違えた直後にやるべきこと

首を寝違えてしまったとき、多くの人が反射的に首を揉んだり、ストレッチで伸ばしたりしてしまいがちです。しかし、その行動は症状を悪化させる原因になることもあります。では、寝違えた直後に本当にやるべきこととは何でしょうか。

まず最も大切なのは、**「首をできるだけ動かさないこと」**です。痛みが出ているということは、筋肉や筋膜に炎症が起きている状態です。無理に動かすことで、炎症がさらに広がってしまう可能性があります。起き上がる際も、首を手で支えるようにしてゆっくり動き、急激な動作を避けましょう。

次に行いたいのが「冷却」です。炎症は温めると悪化するため、痛みが出始めてから48時間程度は冷やすことが基本です。アイスノンや保冷剤をタオルで包み、患部に20分程度あてましょう。これを1〜2時間おきに繰り返すと、炎症の広がりを抑える効果が期待できます。ただし、冷やしすぎには注意が必要です。長時間の冷却は逆に皮膚を傷める可能性があるため、必ず間隔をあけながら行ってください。

さらに、消炎鎮痛成分が配合された湿布を使うのも効果的です。冷却と併用することで、痛みの緩和をサポートしてくれます。ただし、温感タイプの湿布は避け、必ず冷感タイプを選ぶようにしましょう。

なお、痛みが激しい場合でも、患部を強く揉んだり伸ばしたりするのはNGです。素人判断のマッサージは炎症を悪化させることが多く、特に初期段階では逆効果になります。まずは首を安静に保ち、冷却を中心としたケアに徹するのが最善の方法です。

寝違えは、正しく対処すれば数日で回復することが多いです。無理をせず、体が治ろうとする働きをサポートすることを意識しましょう。

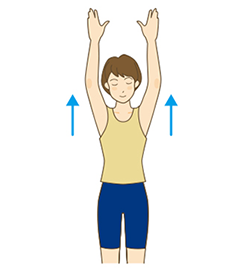

脇の下をゆるめると寝違えが楽になる?

寝違えたとき、首そのものを揉んだり無理に動かしたりするのは逆効果になることがあります。そんな中で注目されているのが、「脇の下の神経周辺をゆるめるストレッチ」です。これは首を直接刺激するのではなく、間接的に首への負担を軽くするアプローチとして紹介されており、即効性があると話題になっています。

首の痛みは、実は首そのものだけが原因ではなく、脇の下にある「腋窩(えきか)神経」などの神経圧迫が引き金になっている場合があります。脇の下は、首や肩、腕と連動する神経や筋肉が通っている要所で、この部分の血行が悪くなったり、筋肉が固まってしまうと、間接的に首の動きにも悪影響が出るのです。

こうした考え方をベースに、「ゴッドハンド輝」という漫画でも紹介されていたのが、脇を中心にしたストレッチ法です。特に有名なのが、「肘ストレッチ」と「腕ストレッチ」の2つで、どちらも首に直接触れずに脇をゆるめることで、首の可動域が改善される効果があるとされています。

以下にそのやり方を簡単にご紹介します。

【肘ストレッチ】

- 首が痛む側の手で、背中側のベルトの真ん中あたりをつかむ

- そのまま肘をゆっくり後ろに引いて、限界の手前で止めて20秒キープ

- これを2セット繰り返す

【腕ストレッチ】

- 痛む側の腕をゆっくりと後ろ方向に引き上げる

- 肩や脇のあたりに軽い伸びを感じたら20秒キープ

- こちらも2セット繰り返す

どちらもポイントは**「首は動かさないこと」「痛みを我慢しないこと」です。ストレッチ中に強い痛みが出た場合はすぐに中止してください。また、炎症の強い初期段階では冷却を優先し、ストレッチは軽くできる範囲で取り入れるのが安全**です。

このように、首を直接触らずに「脇の下」という別の角度からアプローチすることで、寝違えの痛みが和らぐケースもあります。すぐに動かしたいけど、首を触るのが怖い…という人にとって、試す価値のあるセルフケアといえるでしょう。

寝違えを冷やすときの注意点と予防法

寝違えは温めると悪化する?

寝違えたとき、多くの人が「お風呂に入って温めれば楽になるのでは」と考えがちです。しかし、寝違えは基本的に炎症による痛みであるため、温める行為が症状を悪化させてしまうこともあります。

寝違えの直後は、首や肩の筋肉が微細に損傷し、体内で炎症反応が起きています。この段階で患部を温めてしまうと、血流が促進され、炎症が広がりやすくなります。その結果として、かえって痛みが増したり、腫れが強くなったりすることもあるのです。

特にやりがちなのが、熱いシャワーを首元に当てたり、入浴で長時間温まったりする行為です。リラックスできるという一面もありますが、寝違え初期の冷却が必要な時期に温熱刺激を加えるのは避けたほうが無難です。

ただし、温めてはいけないのはあくまで痛みが出始めてから48時間程度の「急性期」に限られます。この期間を過ぎて、痛みが和らぎ始めた頃であれば、温めることで筋肉のこわばりをほぐし、血流を促す効果が期待できます。そのため、「いつ温めてよいか」を見極めることが大切になります。

初期は冷やして、痛みが落ち着いてきたら温めに切り替える。この流れを理解しておくことで、回復を早めるだけでなく、再発予防にもつながります。

冷やす時間とタイミングの目安

寝違えの初期対応として「冷やす」ことが重要とされていますが、どれくらいの時間冷やせばいいのか、またどのタイミングで行えばいいのかは意外と知られていません。適切な冷却は炎症を抑え、痛みの広がりを防ぐ効果があります。

まず、冷やすのは痛みが出始めてから48時間以内が基本です。この期間は炎症が活発に起きているため、冷却によってその反応を穏やかにすることができます。逆に、48時間を過ぎてから冷やし続けると血行不良を招き、回復を遅らせてしまう恐れがあります。

1回あたりの冷却時間は15〜20分程度が目安です。それ以上長時間冷やし続けると、皮膚が赤くなったり、凍傷のような状態になる可能性もあるため注意が必要です。また、冷却の際には保冷剤や氷のうをタオルで包んでから肌に当てるようにしましょう。直接肌に触れるのは避けてください。

冷やすタイミングとしては、「痛みを感じた直後」「起床後すぐ」「動かして痛みが強くなったとき」などが効果的です。これらのタイミングで冷却を取り入れることで、患部の炎症拡大を防ぎ、結果として痛みを早く抑えることができます。

また、1日に複数回(2〜4回)冷やすのが理想です。冷却間隔は1〜2時間空けるようにして、無理なく継続することが大切です。

冷やすことは手軽な対処法ですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。正しい時間とタイミングを知って、効果的なケアにつなげていきましょう。

すぐ治すためにやってはいけないこと

寝違えたとき、早く治したい一心であれこれ試してしまう人は多いでしょう。しかし、「やってはいけないこと」を知らずに間違った対応をすると、かえって症状を長引かせる結果になりかねません。

まず避けるべき行動は、痛みのある首を無理に動かすことです。左右に回したり、後ろに反らせたりして可動域を確認しようとするのは、炎症を悪化させるリスクがあります。特に「動かして痛みをほぐそう」と考えるのは非常に危険です。寝違えた直後の筋肉は損傷している状態なので、無理な運動は回復を妨げてしまいます。

次に注意したいのが、自己流マッサージです。首や肩周りをゴリゴリと強く揉むことで楽になると思われがちですが、患部を刺激しすぎると痛みが広がる可能性があります。特に自分で揉んだ場合は力加減が難しく、逆効果になりやすいのです。

また、前述の通り温める行為も急性期にはNGです。熱いシャワーや入浴、温熱湿布などは血流を促進するため、炎症がひどくなってしまう場合があります。これらは痛みが落ち着いてから取り入れるようにしましょう。

さらに、仕事や家事をいつも通りこなそうと無理に体を動かすことも避けるべき行動です。痛みを我慢して動き続けると、筋肉が余計に緊張し、症状が長引く原因になります。一時的に負担を軽減するために、首用サポーターやタオルなどで簡易的に固定するのも一つの手です。

このように、すぐ治したいと焦るあまりにやりがちな行動こそ、実は回復を遅らせてしまう要因になっています。大切なのは、安静・冷却・無理をしないという3点を守ること。適切な初期対応ができれば、寝違えは数日で回復するケースがほとんどです。焦らず、体の回復をじっくり待ちましょう。

寝違えたときの正しい対処法と予防ポイントまとめ

- 寝違えは就寝中〜起床直後にかけて起こりやすい

- 枕やマットレスなど寝具環境が大きく影響する

- 筋肉センサーが睡眠中に鈍るため損傷しやすい

- 寝返りが少ない人はリスクが高まる

- 日中のストレスや疲労も寝違えの要因になる

- 寝違えとぎっくり首は原因も症状も異なる

- 寝違えは軽度なケガとして扱われることが多い

- 慢性的に繰り返す場合は病気の可能性もある

- 痛みの原因は筋肉損傷・神経反応低下・血流障害の三重構造

- 寝違え直後は冷却と安静が最も重要

- ストレッチは初期炎症が落ち着いてから行う

- 首を直接揉むのは悪化の原因になる

- 脇の下をゆるめるストレッチは間接的に効果的

- 冷却は48時間以内・1回20分・1〜2時間おきが目安

- 痛みが長引く場合は医療機関を受診すべき

健さんの視点コラム:首を痛めた朝、焦る気持ちに寄り添って

寝違えると、たった一つの動作すら怖くなる朝ってありますよね。元アスリートだった自分も、現役時代に同じような首の痛みで動けなくなったことがあります。「ただ寝てただけなのに…」って悔しくなる気持ち、よくわかります。だからこそ、無理せず冷やして、ちゃんと体に向き合う時間って大事だなと感じます。焦らず、休む勇気も必要ですよね。

健さんの他の記事:夏の暑さ対策に!静かで長持ちするネッククーラー徹底比較

朝起きたら首が痛くて動かせない…そんな寝違えのつらさ、突然やってくるからこそ困りますよね。私も「湿布貼っても効かない」「どうやって寝たらいいの?」と悩んでいた時期がありました。そんなときに役立ったのが、冷却グッズや首をサポートするネックケア用品でした。

無理にストレッチしたり自己流でマッサージして悪化させる前に、自宅で使えるセルフケアアイテムを取り入れてみませんか?今では症状が出ても冷静に対応できるようになりましたよ。

楽天はこちら

アマゾンで探す

最後まで読んでくれてありがとうございます、応援クリックで励まされます!これからもよろしくお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a50d748.3e06a682.4a50d749.cc4a60be/?me_id=1233463&item_id=10041317&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffront-runner-sp%2Fcabinet%2Fmedicalbook%2Fmedicalbook01%2Faa13sippuz6208.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)