ランキングに参加中です!応援クリックで励まされます。

この記事を書いた人:健さん

元プロアスリート / 納棺師 / 介護福祉士

「人生健康第一」を伝えるブログメディア運営

毎日の食事で体に良いと思って選んでいる調味料が、実は健康リスクの高い危険な調味料かもしれないと感じていませんか。私は元プロアスリートとして体と向き合い、納棺師として人の命の終わりを見届け、現在は介護福祉士として日常の健康と生活を支える現場にいます。そんな経験から辿り着いた信念があります。それは人生健康第一です。この記事では、家族の食卓から少しずつ危険な調味料を減らし、安心して続けられる選び方のポイントを分かりやすく整理します。

この記事のポイント

- 危険な調味料がなぜ身近に広がったのかを理解できる

- 原材料表示をチェックして避けたい添加物の基本を理解できる

- 日常でよく使う調味料を安全なものに切り替えるコツを理解できる

- 家族の笑顔と健康を守るための現実的な食習慣の見直し方を理解できる

危険な調味料を正しく知って選ぶ考え方

- なぜ危険な調味料が身近に広がったのか

- 原材料表示を見る習慣が家族を守る理由

- 子どもや高齢者ほど危険な調味料に注意すべき理由

なぜ危険な調味料が身近に広がったのか

化学調味料や合成添加物が広く使われるようになった背景には、戦後の食の大量生産と保存期間の延長が求められるようになったことが大きく影響しています。加工食品産業の発展により、食事は家庭で一から作るものではなく、「買ってすぐ食べられる便利なもの」として発展してきました。その結果として、保存性・味の安定・低コストを実現するための調味料が幅広く採用され、現在では家庭の調味料だけでなく、外食、コンビニ食品、パン、菓子、飲料にまで使用されています。

特にグルタミン酸ナトリウム(MSG)などのうま味成分は、少量で味を強くできることから幅広い食品に採用されています。しかし、人間の舌は刺激の強い味に慣れてしまう性質があり、MSGなどの化学調味料を多く取り入れた食事が続くと、素材本来の味を感じにくくなるケースがあります。これは味覚過敏や食習慣の偏りにつながりやすく、特に子どもに影響が出やすいとされています。

また、私たちのライフスタイルの変化も危険な調味料の浸透を後押ししました。共働き世帯の増加、電子レンジ調理の普及、コンビニ・宅配食サービスの定着により、「時短」「便利」「コスパ」が食の基準になりました。その中で、「香り」「色」「食感」を人工的に調整する食品添加物が広がったのです。

こうした背景を理解することは、ただ恐れるのではなく、「なぜ選ばれてきたのか」→「それでも減らすべき理由」→「代替手段へ移行する流れ」を整理するうえで重要です。

危険な調味料を避けるという考え方は、完璧を求めるのではなく、「知ることで選択肢を持つ」ことから始まります。今日すべてを変える必要はなく、週に1回、月に1回の改善でも家族の健康にとって意味のある積み重ねになります。

原材料表示を見る習慣が家族を守る理由

危険な調味料を避けるうえで最も効果的な方法は、「原材料表示を見る習慣を持つこと」です。食品は法律に基づき、使用された原材料のうち、使用量が多い順に記載されるルールがあります。食品添加物は「/」のあとにまとめて表記され、そこに表示される内容から食品の安全性を判断することができます。例えば、食品を購入するときに次のような添加物が多く見られる場合は、量や頻度に注意する必要があります。

| 表示例 | 特徴 |

| 調味料(アミノ酸等) | MSGなどの化学調味料を示す |

| 合成甘味料(アスパルテーム等) | 人工的な甘さを与えるために使用 |

| 発色剤(亜硝酸Na) | 加工肉の色保持目的で使用される |

| カラメル色素 | 清涼飲料やソース類に多く使用 |

厚生労働省の情報によれば、一部の添加物は安全性評価のうえで使用が認められていますが、一度に摂取する量だけでなく「どれだけ長期間摂り続けるか」も健康リスクの判断に関係します。(出典:厚生労働省食品添加物情報)

原材料表示を習慣化することで、「気づかないうちに摂り続けていたもの」に気づく力が育ちます。この小さな習慣こそ、子どもや高齢者、家族全員の健康を守る第一歩です。

子どもや高齢者ほど危険な調味料に注意すべき理由

同じ調味料を摂っても、年齢や体格、免疫力によって体への影響は大きく異なります。特に、幼児や成長期の子ども、高齢者は危険な調味料による影響を受けやすいとされています。幼児の脳や神経は未成熟であり、食品添加物の一部が体に与える影響が大きい可能性があります。また、味覚が形成される幼少期に強い甘味や化学調味料に慣れると、自然本来の食材に含まれる甘さや旨味を感じにくくなることがあります。

さらに、高齢者は肝臓や腎臓の働きが低下している場合が多く、添加物や塩分の代謝に時間がかかることがあります。そのため、加工食品中心の生活が長期間続くと、動脈硬化や高血圧など、生活習慣病のリスクを高める可能性があります。

調味料の見直しをするだけで、家族全員の健康リスクを大きく減らすことができます。「すべてをやめる」のではなく、「選ぶ基準を変える」ことがポイントです。

危険な調味料を避けて安心できる選び方

- 化学調味料と添加物の違いを理解する

- 砂糖より危険な人工甘味料に気をつける

- 市販ドレッシングとマヨネーズの選び方

- 発色剤や着色料が多い加工食品の注意点

- 家庭で代替調味料を作るという選択肢

- 安心できる塩や油の選び方を身につける

- 危険な調味料を遠ざけて笑顔を守るまとめ

化学調味料と添加物の違いを理解する

化学調味料と食品添加物は似ているようで役割が異なります。化学調味料とは、料理に旨味や風味を加えることを目的として作られた調味料のことで、代表的なものにはグルタミン酸ナトリウムがあります。一方、食品添加物は食品の保存性を高めたり、色や香りを調整する目的で添加されるもので、保存料や着色料、甘味料などさまざまな種類が含まれます。

食品添加物には安全基準が設けられているものの、長期間の摂取が体に与える影響は完全には解明されていません。また、食品添加物や化学調味料が多く含まれる食品は、栄養バランスや自然な旨味が損なわれやすい傾向があります。

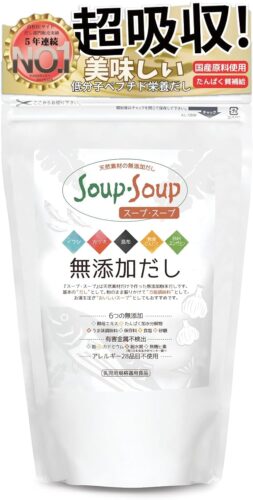

自然の旨味を引き出す方法として、昆布や鰹節を使った出汁を取り入れることがあります。これは昔からの知恵であり、健康的な調味料選びの基本です。

砂糖より危険な人工甘味料に気をつける

人工甘味料は、カロリーを抑えながら甘みを加えるために使用されることがあります。しかし、人工甘味料は天然由来の砂糖とは異なり、体に与える影響が懸念されています。特に、アスパルテームやスクラロースは人工的に作られた甘味料であり、一部の研究では健康への影響が指摘されています。

砂糖の代わりに人工甘味料を多く使う飲料や食品は、甘みが強いため味覚のバランスが崩れ、自然な甘みを感じにくくなることがあります。また、人工甘味料によって血糖値の変動が起きることもあり、健康への影響が懸念されています。

甘いものの摂取を控えることで、体のバランスが整い、食生活全体の改善につながります。甘みが必要な場合は、天然のはちみつやメープルシロップ、果物を利用するのがおすすめです。

市販ドレッシングとマヨネーズの選び方

市販のドレッシングやマヨネーズには、保存性を高めるための添加物や増粘剤が含まれていることがあります。特に安価な商品ほど、化学調味料や人工甘味料、保存料が含まれている場合があります。また、油の質も重要であり、植物油やパーム油が多く使用されている商品には注意が必要です。

ドレッシングやマヨネーズを選ぶ際は、原材料リストを確認し、シンプルな材料で作られているものを選ぶと安心です。また、自宅で手作りすることで、安心して使える材料を選び、味の調整ができるため、健康的な選択が可能です。

普段から調味料に含まれる油や添加物を意識することで、健康的な食生活を実践しやすくなります。

発色剤や着色料が多い加工食品の注意点

加工食品には、見た目を良くするための発色剤や着色料が多く含まれていることがあります。特にソーセージやベーコンなどの加工肉には、亜硝酸ナトリウムなどの発色剤が使用されることがあります。また、着色料には合成着色料と天然着色料があり、合成着色料は健康への影響が懸念されています。

発色剤や着色料が含まれる食品は、見た目が良くても健康に良いとは限りません。加工肉を選ぶ際は、「無添加」や「保存料・着色料不使用」と記載された商品を選ぶことが重要です。また、加工食品を食べる頻度を減らすことで、体への負担を軽くすることができます。

食品の安全性を重視することで、日常の食生活に安心が生まれます。

家庭で代替調味料を作るという選択肢

健康的な調味料を選ぶためには、手作りの代替調味料を導入することが有効です。市販の調味料には保存料や人工甘味料、化学調味料が含まれていることがありますが、手作りの調味料は自分で材料を選ぶことができ、健康的な選択肢となります。

手作りの代替調味料には、シンプルな材料を使ったドレッシングやマヨネーズ、味噌や醤油などがあります。例えば、オリーブオイルと酢を混ぜたシンプルなドレッシングは、添加物が含まれないため安心して使うことができます。また、調味料を手作りすることで、料理への意識が高まり、家族の健康を守る意識が育まれます。

代替調味料を取り入れることで、健康的な食生活を楽しむことができ、料理の幅が広がります。

安心できる塩や油の選び方を身につける

塩と油は調味料の中でも特に使う頻度が高いものです。健康的な塩や油を選ぶことで、食生活全体の質が高まります。塩には、精製塩と天然塩があります。精製塩は塩化ナトリウムが主成分であり、ミネラルが取り除かれていることが多いです。一方、天然塩は海水を使用して作られており、ミネラルが豊富に含まれています。

油を選ぶ際は、植物油よりも良質な油を選ぶことが重要です。オリーブオイルや菜種油、アボカドオイルなどは、健康的な脂肪酸を含んでおり、体に良い影響を与えることがあります。また、油の酸化に注意し、使わなくなった油は適切に処分することが大切です。

調味料の選び方を見直すことで、健康的な食生活を実践でき、家族の笑顔を守ることができます。

危険な調味料を遠ざけて笑顔を守るまとめ

危険な調味料は、特別な食品だけに潜んでいるわけではなく、麺つゆ、ドレッシング、マヨネーズ、加工肉、お菓子、清涼飲料など、毎日のように使う身近な商品にも含まれています。しかし、原材料表示を見る習慣を身につけ、避けたい添加物の名前を少し覚え、できる範囲で天然塩やシンプルな調味料に切り替えていくだけでも、日々の負担は確実に減らしていくことができます。

完璧を目指す必要はなく、「今日はこのドレッシングを手作りにしてみよう」「今月は精製塩から天然塩に変えてみよう」といった小さな一歩でも十分価値があります。危険な調味料との付き合い方を見直すことは、家族の健康と笑顔を守るための長期的な投資です。人生健康第一という視点で、今日からできる一つの行動を、家庭の食卓からぜひ始めてみてください。

まとめ

- 調味料は日常的に使うため小さな選択が健康に大きく影響することを理解する

- 原材料表示を確認し添加物や加工度の高い材料が多い商品は避ける意識を持つ

- 人工甘味料は低カロリーでも体内への作用が強く慎重な扱いが必要と知っておく

- 砂糖やぶどう糖果糖液糖が多い商品は味付けが濃く食習慣を変える要因になる

- 麺つゆやドレッシングなど液体調味料ほど添加物が多い傾向を理解して選択する

- 塩は精製されたものよりミネラルを含むものを選ぶことで味と健康面で安心できる

- 油は加工処理が少ないものを選び発煙点や酸化しにくさを意識するとよい

- 商品名やパッケージデザインよりも裏面表示を優先する姿勢を習慣化する

- 家庭の味付けを薄味にしていくことで自然と良質な調味料に切り替えやすくなる

- 加工食品に頼りすぎず素材に近い料理を増やすことで味覚も整い無理なく続く

- 子どもや高齢者は影響を受けやすいため選ぶ基準を早めに整えることが大切

- 調味料の変更は一度にすべて変えず一品ずつ置き換えることで負担なく続く

- 買い替えの際には価格だけでなく原材料と内容量のバランスも見極める

- 生活習慣全体の改善と合わせて調味料を選ぶ意識を持つと結果が安定しやすい

- 調味料を見直すことは未来の健康を守る具体的な一歩であり危険な調味料を理解することが重要

健さんの視点コラム

調味料は毎日の食卓であたりまえに使っているぶん、体への影響や原材料まで意識が向きにくい存在だと感じます。私自身、介護や納棺の現場で、人の体も心も長い年月の積み重ねで出来上がっていくことを何度も見てきました。すべてを一気に変えようとすると苦しくなりますが、よく使うドレッシングやマヨネーズを一つだけ見直してみる、化学調味料を使わない日を週に一度つくってみる、といった小さな工夫なら続けやすくなります。こうした無理のない選択を少しずつ積み重ねていく姿勢こそ、私が大事にしている人生健康第一の生き方そのものだと思っています。

この記事の内容は、一般的に知られている情報や公開されている研究・食品表示の基準をもとにまとめたものであり、特定の商品や成分の安全性や効果を断定するものではありません。食品の合う・合わないは体質や健康状態、生活環境などによって異なることがあります。購入や使用に迷う場合や健康状態に不安がある場合は、専門家や医療機関、公的機関など信頼できる情報源と照らし合わせながら判断してください。本記事は知識整理や選択肢を広げるための参考情報としてご活用いただければ幸いです。

健さんの他の記事:炭酸水 選び方で失敗しない健康習慣

調味料を選ぶ時は、いきなり全部を変えなくても、いつも使う一本を見直すだけでも十分です。同じジャンルの中でも、無添加や原材料がシンプルなもの、圧搾製法や天然素材を使ったものなど、選択肢は以前より増えています。どれが自分や家族に合うかは、生活スタイルや味の好みでも変わります。気になるものがあれば、まずは比較しながらゆっくり試してみてください。下に、参考になりそうな調味料や食品表示の理解に役立つ書籍などをまとめています。詳細や最新レビューはリンク先で確認できます。

楽天はこちら

アマゾンで探す

最後まで読んでくれてありがとうございます、応援クリックで励まされます!これからもよろしくお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e879af6.c142b32a.4e879af7.dba00b2d/?me_id=1402626&item_id=10000583&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff322032-izumo%2Fcabinet%2Ffrp_goods%2Ffrp002%2F22982347.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)